Шрифт

Интервал

Цвет сайта

Изображения

Назад

Шрифт

Интервал

Цвет сайта

Изображения

Назад

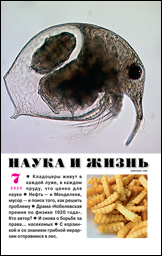

«Наука и жизнь» – российский ежемесячный научно-популярный иллюстрированный журнал. Основан как еженедельный в Москве в 1890 году журналистом и изобретателем М. Н. Глубоковским для «популяризации знаний и сообщения всех выдающихся научно-практических новостей», выходил до 1900 года. Издание возобновлено как ежемесячное в октябре 1934 года.

1-й номер журнала открывала статья академика А. Ф. Иоффе «Ядро атома». Первоначально издавался Объединённым научно-техническим издательством Наркомата тяжёлой промышленности; с 1938 года – орган Академии Наук СССР; с 1948 года издавался Всесоюзным обществом по распространению политических и научных знаний (с 1963 г. – общество «Знание»). С 1990 года учредителем журнала стал трудовой коллектив Автономной некоммерческой организации «Редакция журнала «Наука и жизнь».

В 1960-е – 80-е годы (гл. ред. В. Н. Болховитинов) – один из самых популярных журналов в СССР. В 1974 тираж превысил 3 млн. экземпляров. Освещает важнейшие проблемы науки и техники, публикует научно-художественные и научно-фантастические произведения, занимательные задачи, кроссворды. В «Науке и жизни» публикуются ведущие учёные и специалисты. Журнал имеет интересные рубрики: «Заповедные новости», «Вести из лабораторий и экспедиций», «О чём пишут научно-популярные журналы мира» и другие; существует постоянный раздел для школьников «Ума палата».

Наука и жизнь | № 1, 2024

Рыбаки используют их как наживу, аквариумисты – как корм для аквариумных рыбок. Но, оказывается, эти небольшие червячки красного цвета, которых обычно называют мотылём, являются объектом пристального внимания биологов. Об этом и рассказывает в статье «Каждая личинка – индивидуальность», кандидат биологических наук Виктор Большаков, ведущий научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина.

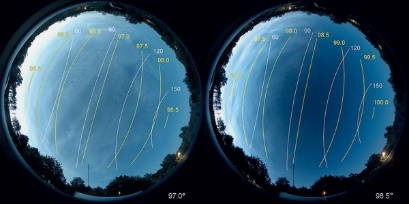

Перламутровые и серебристые облака очень красивы. Об этих природных явлениях, служащих индикатором изменений, происходящих с земной атмосферой, рассказывается в статье О. Закутняя «Облака в объективе».

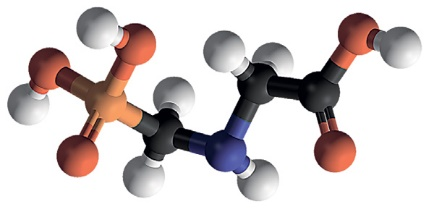

Мировая наука получила в своё распоряжение новую разновидность искусственного интеллекта – программу AlphaFold. Эта программа использует успешный алгоритм в предсказании трёхмерных «портретов» белковых молекул. О том, что именно предсказывает искусственный интеллект этой программы, как он это делает и что он «знает», вы прочтёте в статье «Искусственный интеллект для физики белка», подготовленной кандидатами физико-математических наук – Н. Богатырёвой и Д. Иванковым.

Увидеть козодоя считается большой удачей. Для того, чтобы его послушать, надо знать или угадать нужное место. А как увидеть таинственную ночную птицу, вам подскажет натуралист и путешественник Олег Першин в публикации «Мастера маскировки».

Наука и жизнь | № 2, 2024

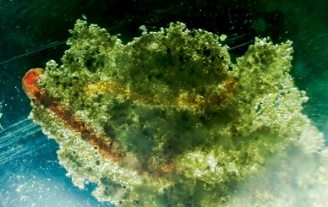

Первая публикация «Аленькие цветочки» внутренних вод» познакомит вас с кандидатом биологических наук А. А. Бобровым, изучающим растения, живущие в водоёмах. Александр Андреевич заведует лабораторией систематики и географии водных растений Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН. Как считает учёный, по многим группам живых организмов до сих пор есть «белые пятна»:

«Сейчас мы сосредоточены на сосудистых растениях, и наша цель – собрать и систематизировать сведения о их биологическом разнообразии. …Интересно узнать генетическое разнообразие популяций водных растений, выяснить, как оно связано с природно-климатическими условиями. Водные сосудистые растения включают крупные растения, в которые входят цветковые, папоротники и хвощи. <…> Новые открытия – это в первую очередь гибриды. <…> Гибридизация имеет важное значение в эволюции растений и наземных, и водных. <…> Совсем недавно мы закончили две большие работы: одна была посвящена водным хищным растениям пузырчаткам (Utricularia)».

В Нижне-Свирском заповеднике, изучив ледовую обстановку на Ладожском озере и в Финском заливе, оценили шансы успешного размножения тюленей в 2024 году.

А в Саяно-Шушенском заповеднике сотрудники заметили молодую самку снежного барса (ирбиса) с двумя котятами: «Несколько лет назад численность снежного барса в Саяно-Шушенском заповеднике достигла критического значения – на его территории обитал один самец».

В рамках программы «Снежный барс – живой символ Западного Саяна были приняты меры по сохранению вида. На территорию заповедника выпустили двух снежных барсов – самца и самку, привезённых из Таджикистана. Ирбисы успешно освоились, а в 2020 году самка принесла двух котят. Это был первый в мире эксперимент по транслокации снежного барса. Его успех снизил угрозу исчезновения снежного барса на северной периферии. Узнать новости подробнее предлагает рубрика «Заповедные новости».

Серебро известно своими антимикробными свойствами, способностью ускорять заживление ран и потому находит применение в медицине, косметологии и других отраслях промышленности. В заметке «Серебряные частички – губители почвы?» сообщается, что в ходе экспериментов исследователи обнаружили, что, попадая в почву, частицы серебра могут навредить микроорганизмам, привести к гибели дождевых червей и даже ухудшить урожай.

Долгое время о путях миграции обыкновенной кукушки известно было очень мало. Предполагалось, что кукушки отправляются осенью в тропические страны Африки и Юго-Восточной Азии за любимой едой – гусеницами насекомых, но какими путями они летят, в каких странах зимуют и как весной возвращаются домой, оставалось тайной:

Статья Л. Соколова «Удивительные путешествия обыкновенной кукушки», поведает нам, как «создание небольших спутниковых передатчиков с солнечными батареями… совершило революцию в исследовании миграций обыкновенной кукушки».

Наука и жизнь | № 3, 2024

В каталоге звёздного неба «Альмагест», составленного астрономом II века Клавдием Птолемеем, описано созвездие Скорпион. Этому среднему по размеру, но не по звёздному составу, созвездию южного полушария, посвящён астрономический материал кандидата физико-математических наук Алексея Понятого «Время Скорпиона. Весеннее небо»:

«По площади Скорпион занимает 33-е место среди 88 современных созвездий… Самые яркие звёзды созвездия выстроились в цепочку характерной формы, составляющую астеризм Хвост Скорпиона. <…> Современным людям цепочка напоминает крючок, отсюда и альтернативные названия – Рыболовный крючок и Крюк грузчика». В статье имеются характеристики самых ярких звёзд созвездия Скорпион: Антарес, Шаула, Саргас, Дшубба, Лараваг, Гиртаб, Акраб.

Из материалов пресс-служб особо охраняемых природных территорий, публикуемых в рубрике «Заповедные новости», вы узнаете, что сотрудники «Комсомольского заповедника» Хабаровского края подвели итоги инвентаризации постоянных лесных пробных площадей: «Так называют участки, отграниченные от остальной лесной территории, на которых пересчитывают все деревья, измеряют их высоту, диаметр ствола и возраст; каждому дереву присваивают свой номер». Лес неоднократно горел и вырубался у юго-западной границы заповедника. Именно здесь заложили пять пробных площадей, чтобы понять, что происходит с «растительными сообществами» после того, как лес перестали беспокоить.

Обычно заповедник – это нетронутый уголок дикой природы, в котором стремятся сохранить ландшафт, флору и фауну такими, какими они были до прихода человека. В статье «Жизнь по 102-й горизонтали» речь идёт о заповеднике, где всё произошло ровно наоборот. О вырубленных лесах, затопленной огромной территории, где всё изменилось до неузнаваемости, и некоторых редких видах животных и птиц, которым это пришлось по вкусу, рассказывает кандидат биологических наук, зоолог, орнитолог Андрей Кузнецов, ведущий научный сотрудник Дарвинского государственного природного биосферного заповедника.

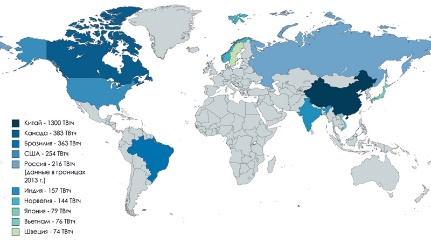

В XX веке самой быстрорастущей из всех видов возобновляемой энергетики – солнечной, ветровой, геотермальной, была гидроэнергетика. Как развивалась гидроэнергетика последние десять лет, какие возможны пути её дальнейшего роста, вы узнаете в публикации кандидата географических наук Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Кирилла Дегтярёва «Энергия воды: набирают силу малые станции».

Журнальная рубрика «Наука и жизнь сто лет назад» познакомит вас с любопытной заметкой о летающей «этажерке», построенной авиаконструктором В. Ф. Савельевым: «Двухместный самолёт показал скорость 165 километров в час. Высоту1000 м он набирает в 6 минут, его потолок 4000 м».

Жизнь и достижения первого космонавта планеты – Юрия Алексеевича Гагарина, давно изучены, но многие биографы представляли его прежде всего, как народного героя, стремившегося к звёздам. Меньше внимания уделялось его научной деятельности, что объясняется секретностью в области космонавтики. В новом веке стали доступны архивные материалы. Узнать больше о вкладе Гагарина в науку поможет статья Антона Первушина «Космические университеты Юрия Гагарина».

Наука и жизнь | № 4, 2024

«Обычно чибисы массово прилетают, когда округляются первые проталины и слышно журчание воды под массивом подтаявшего снегового пласта».

Каждый год натуралист и путешественник Олег Першин ждёт их к концу марта. Появление чибисов в том краю, где он живёт, - в северном Подмосковье, ознаменовывает приход весны. Автор апрельского материала «Мои инопланетяне!» твёрдо знает: «если они прилетели, природа сделала уверенный поворот к лучшему периоду жизни всего живого».

Из материалов рубрики «Бюро иностранной научно-технической информации» вы узнаете о том, что недавно группа австралийских генетиков нашла новый источник ДНК на суше: это тенёта пауков: «На паутине остаются не только следы пойманных насекомых, но и всё, что принесёт ветер. Паучьи сети, собранные на территории зоопарка в городе Перт и в заповеднике (30 км от Перта), подвергли генетическому анализу, определяя принадлежность фрагментов экологической, то есть рассеянной в природе ДНК, прилипших к паутине. В зоопарке выявленные виды варьируют в размерах от карликовой игрунки (эти обезьянки весят от 100 до 150 г) до носорогов, жирафов и слонов».

Тема научных исследований, которые ведёт лаборатория биоразнообразия и экологии наземных организмов, звучит так: «Таксономическое и эколого-ценотическое разнообразие ветландов Западной Сибири». Ветланды, в переводе с английского, – это «сырые земли», то есть водно-болотные угодья. Почему важно изучать водно-болотные угодья? На этот вопрос отвечает доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Ольга Капитонова в статье «Сырые земли».

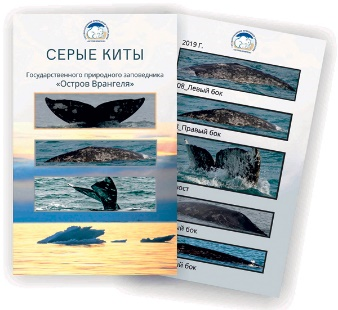

Заповедник «Остров Врангель» сообщает о завершении работы над первым каталогом серых китов. О серых китах чукотско-калифорнийской популяции, занесённых в Красную книгу России, представлен материал в рубрике «Заповедные новости»: «Специалисты заповедника систематизировали и сравнили фотографии серых китов, встреченных в заповедной акватории. У каждого кита есть уникальные рисунки по всему телу. Для фотоидентификации животных фотографируют их бока и, если повезёт, хвост».

Наука и жизнь | № 5, 2024

Открывает майский номер статья кандидата биологических наук В. Телегановой «На склонах Окского каньона».

«Природные особенности Калужско-Алексинского каньона с XVI века привлекали внимание исследователей и путешественников, которые писали о наличии по берегам реки «каменных гор», подступающих прямо к руслу».

Здесь есть и крутые склоны, и глубокие овраги с говорливыми, студёными ручейками. С XVIII века и по настоящее время этот отрезок Окской долины изучают геологи, гидрологи, ботаники, зоологи.

В 2016 году Центром охраны дикой природы, была издана книга «Окский каньон – достояние Средней России», в которой представлено сводное описание природы и даны рекомендации по сохранению каньона. Здесь можно увидеть раковины брахиопод, моллюсков, остатки кораллов, губок и морских лилий.

Летом луговые склоны долины Оки пестреют разнотравьем южных и степных видов растений. Учёные долго спорили, откуда взялись южные растения? В 1910 году А. Ф. Флёров в работе «Окская флора». Объяснил флористическое своеобразие долины Оки. Какие именно условия помогли появлению необычных видов?

Заметка «Диалекты попугаев» в рубрике «Бюро иностранной научно-технической информации», предлагает обратить внимание на попугая-монаха, он же калита, или попугай-квакер. Родом эта птица из Южной Америки, но в последнее время широко расселилась по Европе. Как предполагают орнитологи, тому есть две причины…

При раскопках как в самом Риме, так и в странах, которые вели с ним активную торговлю, время от времени попадаются удивительные предметы. Эти находки давно волнуют археологов и специалистов по древностям Римской империи. Их возраст 4000-6000 лет, но есть и первых веков нашей эры. Странным предметам посвящена статья Ю. Фролова «Додекаэдры Древнего Рима».

«Все они представляют собой ажурные металлические додекаэдры (двенадцати-гранники), сложенные из пятиугольников, с округлыми выступами на стыках граней. Материал – как правило, бронза, иногда покрытая тонким слоем серебра. Предмет, обнаруженный в Женеве в 1982 году, отлит из свинца и посеребрён. Этот образец интересен тем, что на каждой грани выгравирован один из 12 знаков зодиака с латинским названием соответствующего месяца». Каково же назначение этих изделий? Гипотез, предложенных археологами и любителями истории, немало…

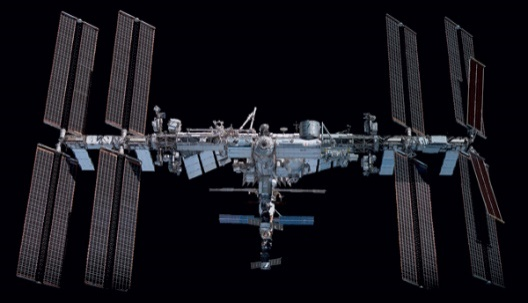

С заметкой «Предстоит падение космической станции» вы можете познакомиться в рубрике: «О чём пишут научно-популярные журналы мира».

Биолог Наталья Есипович опубликовала интересные наблюдения о ямбару-куина в статье «Окинавский пастушок»:

«Окинава – настоящие субтропики, и именно здесь расположен реликтовый лес Ямбару – прибежище многочисленных эндемичных видов растений и животных, в котором обитает единственная нелетающая птица Японии – ямбару-куина…, или окинавский пастушок».

Наука и жизнь | № 6, 2024

Июньский номер открывает статья кандидата биологических наук Дмитрия Донского «Гравилаты, скромные и обаятельные». Речь идёт о жителе наших лесов - скромном гравилате.

«Все растения прекрасны! Некоторые хорошо смотрятся и соло, и в группах, удивляя красотой цветков или листьев. Иные привлекательны только своими зарослями, а в одиночку не притягивают взор – идёт человек мимо, приостановится в задумчивости, скользнёт взглядом по стеблю, да и отправится дальше».

Речной гравилат растёт возле говорливых речек, на сыром лугу или на окраине болота. Это многолетнее растение с тёмно-красным стеблем и поникающими розоватыми цветками, напоминающими маленькие колокольчики. После отцветания стебель выпрямляется и на его конце появляется плод многоорешек, по внешнему виду напоминающий головку репейника. Орешки легко отрываются от цветоложа и, зацепившись за одежду человека или шерсть животных, начинают путешествие, заселяясь в новых регионах. Растение можно встретить на территории всей Европы, в Средней Азии, Сибири, Китае, на дальнем Востоке, в Северной Америке.

По информации центра общественных коммуникаций ЮФУ, среди наиболее широко используемых сегодня препаратов для борьбы с сорняками – «Глифосат».

Сельское хозяйство пока не может обходиться без гербицидов – химических веществ: «Несмотря на то, что глифосат как гербицид используется с 1973 года, дискуссии среди исследователей и экологов относительно его безопасности, как для здоровья человека, так и для окружающей среды, идут до сих пор».

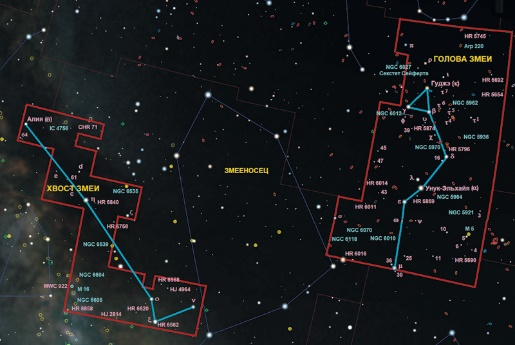

В 2023 году в шестом номере журнала, в статье, посвящённой летнему небу, речь шла о созвездии Змееносец. В этот раз представлен рассказ о неразрывно связанном с ним созвездии Змея: «Ведь если есть змееносец, то должна быть и змея, которую он носит. Змея – единственное созвездие, которое разделено на две отдельные, разнесённые на небе части. Serpens Caput (Голова Змеи) – к западу от Змееносца, а Serpens Cauda (Хвост Змеи) – к востоку. Между ними как раз и находится созвездие Змееносец. <…> Змея (на латыни Serpens, сокращение: Ser) – достаточно крупное экваториальное созвездие, расположенное чуть выше эклиптики. Оно занимает 23-е место среди 88 современных созвездий …»

В материалах пресс-служб особо охраняемых природных территорий представлены сведения о том, что в национальном парке «Земля леопарда» подвели итоги фотомониторинга дальневосточного леопарда за десять лет. Главным инструментом, позволяющим наблюдать за редким хищником, являются фотоловушки. Этот зверь обитает на юго-западе Приморского края и на небольшой территории в соседнем Китае:

Фотоловушки позволяют не только подсчитать леопардов, но и оценить плотность популяции, увидеть особенности поведения зверей, их взаимоотношения друг с другом и другими видами.

Наука и жизнь | № 7, 2024

В этом номере представлена беседа Наталии Лесковой с кандидатом биологических наук Антоном Жаровым: «Ветвистоусые летописцы водоёмов». Из рассказа вы узнаете, что не все древние животные дошли до нас только в виде ископаемых остатков организмов. Например, кладоцеры здравствуют и по сей день. Это микроскопические пресноводные рачки, которые живут в каждом водоёме «от придорожных канав до величайших озёр вроде Байкала. Другое их название – ветвистоусые ракообразные. Самый известный их представитель – дафния, которой кормят аквариумных рыбок.»

Рубрика «Заповедные новости» сообщает о том, что патрулируя заповедные территории, сотрудники заповедников порой делают находки, не имеющие отношение к охране живой природы, но важные для других научных областей. Так, в Тунгусском заповеднике обнаружили кусок черепа шерстистого носорога.

Рубрика «Бюро иностранной научно-технической информации» сообщает о том, что журнал «Natur», издающийся в Германии, приводит любопытные цифровые данные о курах:

«Средняя продолжительность жизни курицы или петуха составляет для большинства пород 5–10 лет, но долгожительница по кличке Маффи прожила на родной птицеферме в Мичигане (США) 23,5 года и попала в книгу рекордов Гиннесса».

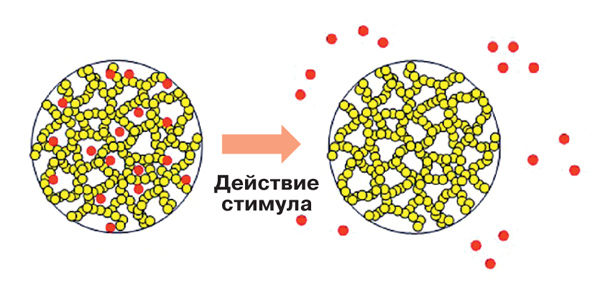

Кандидат химических наук Анна Ефимова в статье «Умные полимеры в медицине», сообщает о стремительно развивающейся научной области, связанной с разработкой нового поколения полимерных материалов, получивших название умных или интеллектуальных. Их свойства можно изменять небольшим воздействием физических, химических, и биологических стимулов: «На основе умных полимеров получают материалы, запрограммированные на определённый отклик на внешнее воздействие. Внешними стимулами, резко изменяющими свойства полимеров, могут быть температура, рН, влажность, электрические или магнитные поля, облучение и др. Чтобы вызвать существенные изменения свойств материала, обычно достаточно незначительных изменений в окружающей среде. Примеры умных полимеров – стимул-чувствительные материалы для биомедицинской инженерии, электрохромные материалы для изготовления жидкокристаллических дисплеев, краска для автомобилей, «залечивающая» царапины».

Наука и жизнь | № 8, 2024

В номере:

«В межзвёздном пространстве, в суровых космических условиях протекают … разнообразные химические процессы. Причём такие, что их сложно понять с точки зрения «земной» химии. Моделированием этих процессов занимается астрохимия, и не только теоретически, но и в лабораторных условиях».

Об этом рассказывает доктор физико-математических наук Андрей Столяров в статье «Периодический закон работает в масштабах вселенной».

Рубрика «Заповедные новости» затронула тему чипирования. Когда мы слышим про чипирование животных, то обычно представляем собак и кошек. Оказывается, что вживлять чипы «при должном умении» можно кому угодно. Сотрудникам Жигулёвского заповедника для научных целей понадобилось чипировать змей:

«В заповеднике метят узорчатого полоза и гадюку обыкновенную. Узорчатые полозы — довольно редкие змеи, и об их образе жизни известно сравнительно немного. Заповедник захватывает север их ареала. Полозы не ядовиты, но их часто незаслуженно считают опасными животными, хотя местным жителям они приносят только пользу: уничтожают мышевидных грызунов в садах и огородах, одновременно препятствуя распространению геморрагической лихорадки. Гадюка ядовита, но от людей она предпочитает держаться подальше; как и полоз, она помогает регулировать численность грызунов. Исследователи рассчитывают, что благодаря чипированию получится лучше определить периодизацию размножения змей и узнать, как их периоды размножения связаны с жизненными циклами мышевидных грызунов».

О том, что фосфор — один из ключевых элементов, необходимых для возникновения и поддержания жизни, делится с читателями в своей статье «Фосфор для жизни из гренландских минералов» Татьяна Зимина:

«Считается, что фосфор, «пригодный» для зарождения живых организмов (пребиотический фосфор), должен находиться в растворимом виде и способен вступать в химические реакции. В современной земной коре этот элемент обычно присутствует в виде фосфатов, однако первые органические молекулы не могли образоваться из этих соединений. Минералы апатиты — наиболее распространённые на нашей планете фосфаты — умеренно растворимы, кроме того, фосфор в этих минералах находится в виде ортофосфат-аниона PO43-, который слабо биологически активен в отсутствии сложных органических комплексов».

Остров Диско, представленный на фотографии, - это уникальный наземный объект, образовавшийся в результате восстановления базальтовой лавы в верхней части земной коры углеводородами. В его породах минералоги обнаружили целый комплекс «фосфорсодержащих минералов в ассоциации с самородным железом».

Наука и жизнь | № 9, 2024

В 2017 году немецкие энтомологи опубликовали в журнале «PLOS One» статью, в которой говорилось, что биомасса летающих насекомых на охраняемых природных территориях Германии за последние 27 лет сократилась на 76%. Для обозначения катастрофы, которая якобы нависла над миром насекомых, западные журналисты придумали особое название – «инстектогеддон». Но действительно ли насекомым грозит массовое вымирание из-за деятельности человека и глобального потепления? На этот вопрос может ответить статья А. Храмова «Грозит ли насекомым вымирание?», представленная в данном номере:

В рубрике «Заповедные новости» опубликован материал для любителей крылатых существ. Не только о птицах, но и о летучих мышах рассказывают сотрудники российских заповедников.

В рубрике «Любителям астрономии» разговор ведётся о созвездиях семейства Персея, названия которых связаны с этим мифологическим героем. В статье А. Понятова «Время Кита. Осеннее небо», речь идёт о посланном Посейдоном монстре – Ките, которого победил Персей, освобождая Андромеду. Древние греки словом ketos называли не известных нам китов, а морских чудовищ, близких к драконам. По всей вероятности, первые мореплаватели, встретившие кита в океане, приняли его за такого мифического зверя.

Кандидат биологических наук Д. Донсков делится обширными знаниями в статье «Плакун-трава» о дербеннике иволистном. Все представители семейства Дербенниковые тяготеют к влажным местам произрастания. Обычно дербенник встречается по окраинам болот и берегам водоёмов. Трава дербенника содержит полезные для зрения вещества: пектин, каротин, смолы, гликозиды, дубильные вещества. В народной медицине применяли водный отвар как мочегонное, а настой корня – при простуде и головной боли.

Наука и жизнь | № 10, 2024

На страницах «Науки и жизни» опубликовано достаточно много материала о том, что такое нейтрино, как эту частицу открыли и как изучают. Каждую секунду потоки нейтрино, почти незаметно, пронизывают нашу планету, проносятся сквозь наши тела. Они беспрепятственно движутся через Вселенную потому, что способны проникать сквозь что угодно. Самые загадочные элементарные частицы нейтрино могут многое рассказать об устройстве Вселенной. Они, как посланники, сообщают нам нечто об объекте, с которого прилетели.

В настоящем номере автор статьи «Новая физика рождается под землёй» Н. Лескова предлагает отправиться на экскурсию в недра горы, где расположена Баксанская нейтринная обсерватория Института ядерных исследований РАН.

В 1970-е годы внутри горы Андырчи московскими и бакинскими метростроевцами была прорублена штольня длиной четыре километра, проложены рельсы и запущены вагонетки, возившие сотрудников Баксанской нейтринной обсерватории (БНО) на работу.

БНО – это комплекс наземных и подземных сооружений. Каждое из них выполняет свои важные функции. Одна из таких лабораторий – знаменитый галлий-германиевый нейтринный телескоп (ГГНТ), цель которого – регистрировать нейтрино, «идущие от нашего светила».

Кандидат биологических наук Д. Донсков в статье «Лунный цветок» рассказывает о луннике оживающем. Относится цветок к семейству Крестоцветные (Cruciferae). Этот многолетник довольно крупный и нарядный:

«На необычные плоды лунника внимание обратили ещё в старину. Как простым крестьянам, так и маститым учёным их внешний вид напомнил Луну, что и отразилось в названии растения. А где ночное светило, там и волшебство. В народе лунник наделяли различными магическими свойствами, не меньше чем папоротник в ночь на Ивана Купалу. Считали его любимым растением русалок, которые использовали плоды в качестве маленьких зеркал, чтобы прихорашиваться перед ними. <…> В старинных лечебниках можно найти многочисленные упоминания о луннике. Настой на семенах употребляли в качестве мочегонного и успокаивающего средства. В научной медицине это растение не используется, и его химический состав пока не изучен».

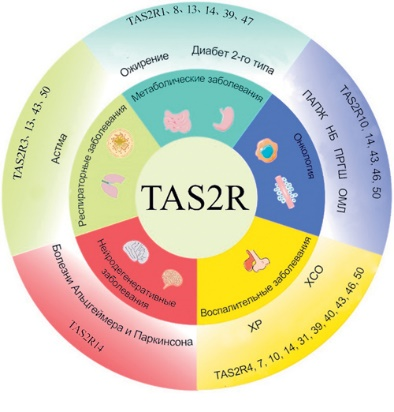

В данном номере опубликован журнальный вариант статьи «25 оттенков горечи», которая была представлена на конкурс: «Био/мол/текст»: Биомолекула–2023/2024» в номинации: «Свободная тема».

За миллионы лет эволюции выработано большое количество способов защиты от болезней. Один из них – врождённая реакция на горечь в виде отвращения. Наиболее сложный из всех основных вкусов – это горький вкус. За его восприятие отвечают 25 различных рецепторов (TAS2Rs), которые встречаются не только во рту, но и в желудке, сердце, мозге, иммунных клетках, мочеполовой и дыхательной системах.

«История изучения восприятия горечи началась в 1931 году, когда химик Артур Фокс насыпал в бутылку порошкообразное вещество под названием фенилтиокарбамид. Когда небольшое облачко порошка попало в воздух, коллега, стоявший рядом, пожаловался, что пыль горчит. Фокс же ничего не почувствовал. Затем они оба попробовали это вещество, и результаты были теми же. Тогда Фокс попросил попробовать порошок своих друзей… Кто-то из них вообще не ощутили горечи, а другим он показался сильно горьким. Были и те, кто ощутил лишь незначительную горечь.

В 1932 году Фокс опубликовал в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences» статью, в которой описал многообразие чувствительности к фенилтиокарбамиду».

О дальнейшем развитии исследований по изучению восприимчивости к горечи узнавайте далее из представленной статьи.

Наука и жизнь | № 1, 2025

В 2024 году учёные разработали 50-кубитный квантовый компьютер. Он считается самым мощным в России квантовым компьютером на ионной платформе. Чем лучше квантовый компьютер классического и чем ионная платформа отличается от других перспективных платформ? 50 кубитов – это много или мало?

На эти вопросы в статье «Кубиты любят тишину», отвечают разработчики российского 50-кубитного квантового компьютера, кандидаты физико-математических наук Александр Борисенко и Илья Заливако.

В рубрике «Биологические беседы» опубликована статья кандидата биологических наук О. Лямина: «Спать надо всем», в которой ведётся рассказ о сне морских млекопитающих. Сон необходим всем живым существам. У наземных млекопитающих на сон приходится от 2 до 20 часов в сутки. Для сна в воде морским млекопитающим нужны поведенческие и физиологические адаптации. Вот поэтому исследования их сна представляют большой интерес для понимания природы: «В Советском Союзе изучением сна дельфинов и других морских млекопитающих занималась группа учёных в Институте проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН под руководством Льва Мухарамовича Мухаметова. В начале 1970-х годов для исследования сна дельфинов были организованы экспедиции на Чёрное море, в район мыса Большой Утриш. У дельфинов обнаружили необычную форму сна, которую назвали однополушарным медленноволновым сном. В таком состоянии у дельфина одна половина мозга спит, а другая бодрствует – сон в полушариях развивается по очереди и сочетается с движением».

Полуводные же млекопитающие – морские котики и львы, –приспособились спать в двух средах – на суше и в воде. Подробности читайте в статье.

В публикации «Маленькая выставка большого художника. Почему маленькая и действительно ли большого?» И. А. Вакар, главный научный сотрудник отдела живописи XX века ГТГ, и И. В. Смекалов, старший научный сотрудник отдела графики XX века ГТГ, (кураторы выставки «Алексей Моргунов») рассказывают о жизни и творчестве художника-авангардиста Алексея Алексеевича Моргунова (1884-1935):

«…Он давал уроки и был, видимо, хорошим педагогом. Алексей Моргунов очень рано начал выставляться, в 18 лет! И не на ученических выставках, а на больших, молховских. <…> Значит, у Моргунова была очень хорошая подготовка, к которой, конечно, имел отношение его отец, выдающийся художник-пейзажист Алексей Кондратьевич Саврасов».

Ответ на волнующий много лет в искусствоведении вопрос, отчего художники-авангардисты, в том числе и Малевич, пришли к большевикам, вы узнаете, прочитав статью.